La Catastrophe en Cours au Soudan : Au-delà des Titres

Une analyse approfondie de la guerre civile, de la famine imminente et de la reconnaissance du génocide au Darfour.

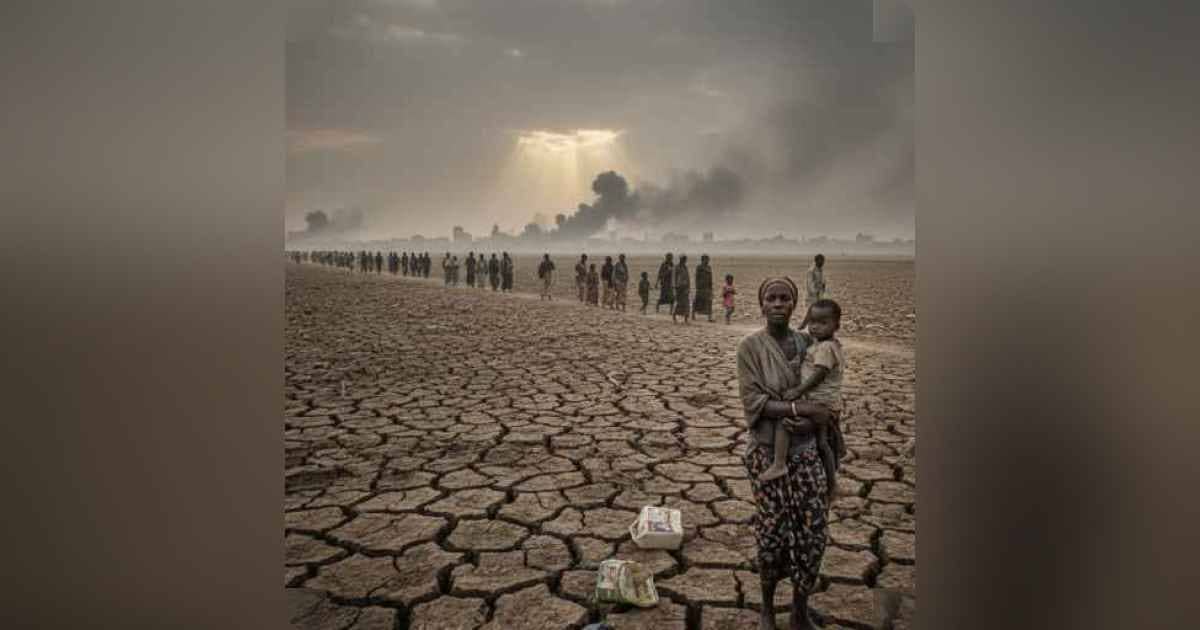

Le Soudan occupe aujourd’hui les gros titres des médias internationaux mais derrière ces nouvelles se cache une tragédie multidimensionnelle souvent ignorée.

La guerre civile déclenchée en avril 2023, la famine qui s’étend et la récente reconnaissance officielle du génocide au Darfour par les États-Unis ne sont pas des événements isolés : ils sont les symptômes interconnectés d’un État en désintégration.

Pour la communauté internationale et la diaspora soudanaise, comprendre cette complexité est essentiel afin d’agir avec lucidité et solidarité.

1. Du coup d’État à la guerre civile : les lignes de fracture

En octobre 2021, la fragile transition démocratique du Soudan a été interrompue par un coup d’État militaire.

Les deux principales forces armées les Forces armées soudanaises (SAF) du général Abdel Fattah al-Burhan et les Forces de soutien rapide (RSF) dirigées par Mohamed « Hemedti » Dagalo se sont affrontées sur la question du partage du pouvoir et de leur fusion au sein d’une armée unifiée.

Le 15 avril 2023, les RSF ont lancé des attaques coordonnées sur Khartoum et d’autres villes.

Ce qui n’était au départ qu’un conflit de pouvoir s’est rapidement transformé en guerre totale, touchant plusieurs régions du pays.

Au Darfour, la situation est encore plus dramatique.

Les RSF sont les héritières des anciennes milices janjawids, tristement célèbres pour leurs campagnes de nettoyage ethnique dans les années 2000.

Aujourd’hui, l’histoire semble se répéter.

2. Darfour : quand l’histoire se répète

Le Darfour n’en est pas à sa première tragédie.

Au début des années 2000, les forces gouvernementales et les milices janjawids ont mené une campagne de terre brûlée contre les communautés Fur, Zaghawa et Massalit, provoquant la mort d’environ 300 000 personnes et le déplacement de millions d’autres.

Depuis 2023, les mêmes acteurs et les mêmes méthodes refont surface :

massacres, incendies de villages, viols de masse, expulsions forcées et pillages systématiques.

Le 7 janvier 2025, les États-Unis ont officiellement déclaré que les RSF et leurs milices alliées avaient commis un génocide au Darfour.

Cette reconnaissance repose sur des preuves accablantes : exécutions ciblées, violences sexuelles et utilisation de la famine comme arme contre certaines ethnies.

Mais les déclarations ne suffisent pas :

l’absence de mise en œuvre concrète et le manque de volonté politique internationale risquent d’en limiter la portée.

La Cour pénale internationale (CPI) poursuit ses enquêtes, mais l’accès au terrain, la protection des témoins et la coopération des États demeurent des obstacles majeurs.

3. La famine : l’arme silencieuse

Au-delà de la guerre, la faim ravage le Soudan.

En août 2024, une famine a été officiellement confirmée dans le camp de Zamzam, au nord du Darfour, en raison du siège prolongé et du blocage de l’aide humanitaire.

En 2025, près de 25 millions de Soudanais soit la moitié de la population souffrent de la faim.

Dans certains camps, la mortalité atteint des niveaux catastrophiques ; on estime que plus de 500 000 enfants sont déjà morts de malnutrition.

Cette famine n’est pas naturelle : elle est fabriquée par la guerre.

Les deux camps utilisent le blocus alimentaire comme une arme.

Les cultures sont détruites, les routes humanitaires coupées, les convois d’aide pillés.

Dans plusieurs zones, les RSF ont purement et simplement interdit l’accès des ONG.

Au Darfour, la famine amplifie les effets de la violence directe :

les populations assiégées ne peuvent ni fuir ni cultiver ni accéder aux marchés.

Sans un sursaut massif d’aide humanitaire, des dizaines de milliers de personnes pourraient encore mourir.

4. Le vide humanitaire

Le Soudan vit aujourd’hui l’une des pires crises de déplacement au monde.

Plus de 12 millions de personnes ont été déracinées à l’intérieur du pays, et des millions d’autres ont fui vers le Tchad, le Sud-Soudan ou l’Éthiopie.

Les travailleurs humanitaires sont confrontés à des restrictions extrêmes d’accès : routes coupées, aéroports détruits, convois attaqués.

Au Darfour, plusieurs camps de déplacés ont été bombardés ou incendiés.

À El-Fasher, le centre d’accueil Al-Arqam a été touché par des frappes, tuant des dizaines de civils principalement des femmes et des enfants.

Malgré l’ampleur du drame, les fonds internationaux restent très insuffisants : la plupart des programmes humanitaires sont financés à moins de 40 %.

Résultat : un pays entier s’enfonce dans le désastre sans secours à la hauteur.

5. Pourquoi cela concerne la communauté internationale et la diaspora

A. Une épreuve pour le droit international

La reconnaissance d’un génocide engage la responsabilité des États signataires de la Convention de 1948.

Mais sans mesures coercitives, ces déclarations deviennent symboliques.

Le Darfour est un test crucial pour la crédibilité du système international.

B. Un risque régional majeur

Un Soudan instable menace l’ensemble du Sahel et de la Corne de l’Afrique.

Les flux de réfugiés, les trafics transfrontaliers et l’effondrement économique créent une poudrière régionale.

C. Une responsabilité morale

Pour la diaspora soudanaise, se taire reviendrait à oublier.

Préserver la mémoire, diffuser les témoignages, alerter l’opinion : autant d’actes de résistance indispensables.

D. Tirer les leçons du passé

Les échecs de la communauté internationale dans les années 2000 ne doivent pas se répéter.

Cette fois, l’action doit être rapide, coordonnée et centrée sur la protection des civils.

Comment agir : étapes pratiques pour la sensibilisation et le plaidoyer

- S’informer de manière fiable

- Lire les rapports de l’ONU, d’Amnesty International, de Human Rights Watch ou de Refugees International.

- Éviter les rumeurs et la désinformation sur les réseaux sociaux.

- Amplifier la voix des survivants

- Partager des témoignages, interviews, documentaires.

- Collaborer avec des journalistes soudanais et des associations locales.

- Interpeller les décideurs

- Écrire à vos élus, signer des pétitions, demander des sanctions ciblées.

- Soutenir les résolutions devant l’ONU, l’Union africaine ou la CPI.

- Soutenir l’aide humanitaire

- Faire des dons aux organisations fiables.

- Exiger la transparence sur l’utilisation des fonds.

- Mobiliser les communautés de la diaspora

- Organiser des conférences, veillées, projections.

- Travailler avec les médias pour maintenir le sujet dans l’espace public.

Foire aux questions (FAQ)

1. Une famine a-t-elle vraiment été déclarée au Soudan ?

Oui. En août 2024, l’Organisation IPC a confirmé des conditions de famine dans le camp de Zamzam, au nord du Darfour, à cause du siège et du manque d’aide.

2. Que signifie la reconnaissance du génocide par les États-Unis ?

Le 7 janvier 2025, Washington a conclu que les RSF et leurs alliés ont commis un génocide au Darfour.

Cela entraîne des sanctions ciblées et renforce la pression pour des poursuites internationales.

3. La Cour pénale internationale peut-elle agir ?

Oui, mais les enquêtes sont complexes.

La CPI dispose déjà d’un mandat sur le Darfour, mais elle dépend de la coopération des États et de l’accès au territoire.

4. Pourquoi la diaspora joue-t-elle un rôle clé ?

Elle peut maintenir la visibilité du conflit, sensibiliser les gouvernements d’accueil et mobiliser des ressources pour les victimes.

5. Que peut faire un citoyen ordinaire ?

S’informer, relayer des sources fiables, soutenir l’aide humanitaire, écrire à ses représentants et participer à des actions de solidarité locale.